Каменистый щитомордник

Каменистый щитомордник[1] (лат. Gloydius saxatilis) — вид ядовитых змей рода щитомордников подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых.

| Каменистый щитомордник | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Инфратип: Надкласс: Клада: Клада: Класс: Подкласс: Клада: Инфракласс: Надотряд: Отряд: Клада: Подотряд: Инфраотряд: Caenophidia Надсемейство: Viperoidea Семейство: Подсемейство: Род: Вид: Каменистый щитомордник |

||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||

| Gloydius saxatilis Emelianov, 1937 | ||||||||||

| ||||||||||

|

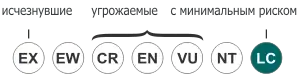

Охранный статус Вызывающие наименьшие опасения IUCN 3.1 Least Concern: 178600 |

Описание

Общая длина тела достигает 800 мм и более (длина хвоста 13 — 15 см), при этом самцы крупнее самок. Вокруг середины тела насчитывается 23 (реже 21) ряда чешуй. Верхнегубных щитков 7 — 8; брюшных щитков 148—175; подхвостовых 34 — 52 пары. Голова крупная, хорошо отграничена от шеи. Сверху голова покрыта крупными щитками, образующими вдавленный щит. Окраска верхней стороны тела тёмная красно-коричневая или светлая красновато-коричневая. Поперёк тела проходят 28 — 45 тёмно-серых, коричневых или чёрных полос; поперёк хвоста — 9 — 13 полос. Брюхо от светло-серого до почти чёрного в крапинах. По бокам тела проходят тёмные пятна, иногда сливающиеся с поперечными полосами в одну изломанную линию.

Распространение

Россия, Корея, северо-восточный Китай. В России Щитомордник каменистый распространён на Дальнем Востоке на север до низовьев реки Амур, на запад до Зейско-Буреинского междуречья. На востоке его распространение ограничено побережьем Японского моря и Татарским проливом. Таким образом ареал среднего щитомордника охватывает Приморье, юг Хабаровского края и Амурской области.

Образ жизни

В пределах обширной области распространения щитомордник обитает в самых разнообразных биотопах: в равнинных и нагорных степях, в полупустынях, а по колониям грызунов проникает даже в закрепленные пески. Встречается он также на каменистых осыпях в горных лесах, по берегам рек и озёр, на субальпийских лугах. В горы поднимается до высоты 3000 м над уровнем моря.

Плотность населения щитомордника в местах обитания обычно невелика, а максимальная численность наблюдается весной и в начале лета. Весной и осенью эта змея активна днем, а летом она переходит к сумеречному и ночному образу жизни. Выход из зимовки происходит с начала марта до конца мая, в зависимости от широты местообитаний. Спаривание наблюдается в апреле — мае, обычно через 1,5 — 2 недели после выхода из зимовок. и продолжается в течение почти всего активного периода.

В середине лета начинается расселение змей в летние местообитания: на скалы, к подножию склонов и в распадки. Укрытиями щитоморднику служат норы грызунов, расщелины каменистых осыпей, трещины в глинистых обрывах. На зимовку они уходят в первой декаде октября. В августе — начале октября самка приносит от 3 до 14 детенышей с длиной тела 160—190 мм и массой 5 — 6 г. Рацион обыкновенного щитомордника включает различных мелких позвоночных животных, преимущественно грызунов, а также землероек, мелких птиц и ящериц. Изредка он поедает яйца птиц и мелких змей. Молодые особи питаются и беспозвоночными животными. Нередко вся жизнь популяции связана с колониями полевок рода Microtus (например, в степях Западного Казахстана, Монгольского Алтая и Хангая), и змеи вообще не покидают этих колоний, где они обеспечены всем необходимым. В Юго-Западной Монголии на закрепленных песках с нитрарией щитомордники добывают ящурок Пржевальского, которые в тех же кустах охотятся за насекомыми или поедают ягоды нитрарии в период созревания. Охотничий участок щитомордника в диаметре составляет 100—160 м В некоторых частях ареала в связи с хозяйственной деятельностью человека популяции щитомордника подвержены сильному антропогенному прессу. В районе Зейского водохранилища в микропопуляциях этого вида, разбросанных на разных участках побережья, изменились экологические условия и наблюдались генетические изменения, характерные для изолированных поселений.

Укус щитомордника весьма болезненный, но обычно через 5 — 7 дней наступает полное выздоровление.

Ядовитый аппарат

Имеет парные, трубчатые передние зубы на очень подвижной верхней челюстной кости. Как и у большинства гадюковых в яде преобладают гемотоксины, действующие на кроветворную систему, вызывающие кровоизлияния, тромбозы, обширные некрозы. Также в яде щитомордника замечен нейротоксин, действующий на нервную систему, вызывающий паралич системы дыхания и прочих нервных узлов. При укусе щитомордниками (также как и гремучими змеями) отмечено 2 фазы токсикоза: первая — нейротоксическая и вторая — гемотоксическая (типичная для настоящих гадюковых).

Химический состав и механизм действия яда

В яде содержатся ферменты с протеолитическим и эстеролитическим действием, а также фосфодиэстераза, 5'-нуклеотидаза, ФРН. Существуют популяционные различия в спектре белков яда. Токсичность яда (DL50) для мышей составляет 0,8 мг/кг при в/в и в/б введении и 2,4 мг/кг при п/к введении. Минимальная геморрагическая доза яда 0,14 мкг/мышь. Яд обладает тромбиноподобным, казеинолитическим и фибринолитическим действием, которое связано с активностью различных молекулярных форм эстеразы аргининовых эфиров, содержащихся в яде. Коагулопатии, вызываемые ядом, обусловлены ферментом, обладающим неполным тромбиновым действием, а также ингибитором агрегации тромбоцитов — термостабильным белком с Мr~14 000. При в/в введении кошкам в дозах 0,5—2,0 мг/кг яд вызывает обширные кровоизлияния во внутренних органах. Характерна выраженная начальная гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома. Через 2 ч свертываемость крови заметно снижена, что обусловлено резким (более 50 %) уменьшением содержания фибриногена в плазме на фоне активации фибринолитической системы. Следует учитывать и гемолитическое действие яда. В концентрации 5·10-5 г/мл яд стимулирует деятельность изолированных гладкомышечных органов.

Систематика

В пределах ареала этот вид симпатричен с уссурийским и короткохвостым щитомордниками. Наиболее близким видом каменистого щитомордника считается вид Gloydius shedaoensis Zhao, 1979, эндемик Китая.

Примечания

- Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Орлов Н. Л. Пятиязычный словарь названий животных. Амфибии и рептилии. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1988. — С. 338. — 10 500 экз. — ISBN 5-200-00232-X.