Железные караваны

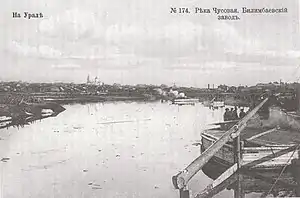

Желе́зные карава́ны — речная флотилия, осуществлявшая грузовые перевозки в Европейскую часть России по Чусовой, Белой, Уфе, Вятке и Каме с металлургических заводов Урала в 1703—1918 годах.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

| Железные караваны | |

|---|---|

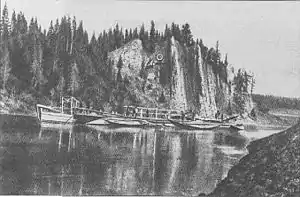

.jpg.webp) Барка на Чусовой | |

| Дата основания / создания / возникновения | 1703 |

| Государство | |

| Обычно используемое транспортное средство | барка |

| Дата начала | 1703 |

| Дата окончания | 1918 |

| |

История

В XVIII—XIX веках речной транспорт был наиболее распространённым вариантом перевозки продукции уральских металлургических заводов в центральную часть России. Металлы отправляли по Чусовой, Белой, Уфе, Вятке и Каме. Около половины всех уральских заводов отправляли свои металлы по Чусовой[1]. Для этого фарватер реки был расчищен, построены пристани[2].

По месту назначения караваны делились на московский и петербургский. Путь в Петербург лежал по Чусовой, Каме и Волге. Затем бурлаками барки поднимались до Твери, а затем по Тверце н Вышневолоцкому каналу направлялись в Новгород и Петербург. В Москву караваны шли по Оке[3].

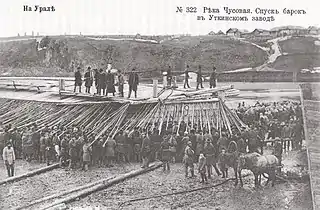

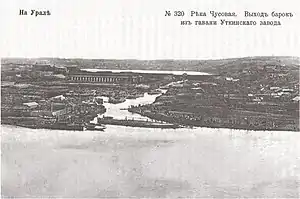

Сплав осуществлялся в летний сезон. Весной барки и коломенки грузились металлом, затем, после окончания ледохода, спускались на воду. Иногда отправка каравана с конкретного завода сопровождалась спуском воды из заводского пруда для повышения уровня воды в реке[4][5]. Металлурги спешили отправить караван с расчётом на то, чтобы успеть попасть на Нижегородскую ярмарку, начинавшуюся в середине июля[6]. В Москву караван приходил к осени, а в Петербург — на следующее лето с зимовкой в Твери[7][8].

Сложная схема транспортировки металлов обусловливала их высокую конечную себестоимость. При доставке железа в столицы транспортные расходы составляли 15—20 % его цены[7].

Железные караваны на реке Чусовая

Маршрут

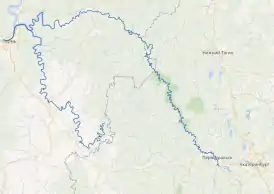

Общая длина реки Чусовая составляет 700 километров, длина маршрута сплава по реке Чусовой от Ревдинской пристани до реки Кама составляет 420 километров. Весенний ледоход на реке выражен слабо, весеннее половодье поднимает воду на 2—4 метра и держится 2—3 недели (с конца апреля до середины мая). От устья Ревды на протяжении 420 километров река падает на 175 метров (или 42 сантиметра на километр)[9].

Ревдинская пристань — Пильный завод — Караульная гора — Шайтанская пристань — устье реки Большая Шайтанка — камень Бычок — перебор (устье) реки Четаевская Шайтанка — излучина у деревни Подволошная — Синенький камень — Тарханов камень — Билимбаевская пристань — Коновальские мели — Макаровская пристань — Крылосовская пристань — Крылосовские мели — камень-боец «Косой» — перекат реки Дарьинский — Уткинская пристань — Каменская пристань — Нижнесельская пристань — Трекинская пристань — Курьинская пристань — Староуткинская пристань — Старошайтанская пристань — Мартьяновская пристань — Волегов-камень — Илимская пристань — Сулемская пристань — Усть-Уткинская пристань — устье реки Межевая Утка — Харёнки — Кашкинская пристань — Ёква — Пермяков-камень — урочище Усть-Серебряная — Кыновская пристань — Ослянская пристань — Усть-Койвинская пристань — Чусовская пристань — Камасинская пристань.

Пристани на реке Чусовой

На Чусовой существовали следующие пристани[10][9][11]:

| № | Название пристани | Год постройки |

Заводы, грузившие с пристани | Среднее количество судов |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Ревдинская | 1734 | Ревдинский завод | 25 |

| 2 | Шайтанская | 1731 | Шайтанский завод, Верх-Исетский завод, Невьянский завод, Быньговский завод, Петрокаменский завод |

5 |

| 3 | Билимбаевская | 1734 | Билимбаевский завод | 40 |

| 4 | Макаровская | |||

| 5 | Крылосовская | |||

| 6 | Уткинская | 1703 | (Казённая) Каменский завод, Сысертский завод и Верх-Исетский завод, Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбургская механическая казённая фабрика |

20 |

| 7 | Каменская | 1726 | ||

| 8 | Нижнесельская | |||

| 9 | Трекинская | 1751 | ||

| 10 | Курьинская | |||

| 11 | Староуткинская | 1729 | Суксунский завод | 70 |

| 12 | Старошайтанская | 1721 | Суксунский завод, Режевский завод, Невьянский завод | 60 |

| 13 | Мартьяновская | |||

| 14 | Илимская | 1743 | ||

| 15 | Сулемская | 1735 | Невьянский завод | |

| 16 | Усть-Уткинская | 1725 | Нижнетагильский горный округ | |

| 17 | Кашкинская | 1704 | Алапаевский завод | 80 |

| 18 | Кыновская | 1760 | Кыновский завод | 5 |

| 19 | Ослянская | 1735 | (Казённая) Гороблагодатский горный округ | 100 |

| 20 | Разсолинская | |||

| 21 | Усть-Койвинская | |||

| 22 | Усть-Долговская | |||

| 23 | Чусовская | |||

| 24 | Камасинская | |||

| 25 | Молёбская | Молёбский завод, по реке Сылва в Чусовую | ||

| 26 | Тисовская | По реке Сылва в Чусовую | ||

| 27 | Суксунская | Суксунский завод, по реке Сылва в Чусовую | ||

| 28 | Кунгурская | Груз от многих деревень и от города Кунгур. По реке Сылва в Чусовую | 200 | |

Чусовские пристани

За сутки перед сплавом лёд на реке взламывали спуском воды из Ревдинского пруда, который имел длину в 9 километров, ширину в 1 километр, и глубину в 6,5 метра. А для создания водяного вала вновь открывали плотину Ревдинского пруда в течение 24-30 часов — вал достигал 2-2,5 метра высоты и скорости 7 километров в час в течение 200 километров. Затем открывали плотину Шайтанского пруда, что давало вала ещё 17 сантиметров, плотину Билимбаевского пруда — 35 сантиметров, плотину Уткинского пруда — 22 сантиметра[9].

- 1. Ревдинская пристань

На левом берегу, при устье речки Ревды. Здесь строились суда и загружались железом и чугуном с Ревдинского завода.

- 2. Шайтановская (Васильевская) пристань

Первоначально пристань располагалась в устье речки Шайтанки, затем на правом берегу Чусовой в 500 метрах выше «динасовского» автомобильного моста. Шайтанскому каравану требовалось 500—1000 сплавщиков. Груз шёл до Нижнего Новгорода (на Макарьевскую ярмарку), Рыбинска или Санкт-Петербурга (заморский торг). Часть сплавщиков шли до Сулемской пристани, а часть до Перми, где вербовались новые лоцманы, были которые шли до Рыбинска. Загрузка шла с Шайтанских заводов.

- 3. Билимбаевская пристань

Пристань расположена на участке — от реки Ольховка до деревни Макаровой, по обоим берегам Чусовой. Груз с Билимбаевского завода шёл в основном до Добрянской пристани (Добрянского завода) и Таборской пристани (Очёрскому заводу), где разгружался чугун и загружалось железо. Караван шёл до Нижнего Новгорода (на Макарьевскую ярмарку), Рыбинска или Санкт-Петербурга (заморский торг).

Купеческая пристань на левом берегу, при устье речки Черемшанки. Здесь производилась постройка и загрузка судов. В основном груз составлял из масла коровьего, сала и сальных свеч.

Причалы Уткинской пристани расположены на обоим берегам реки Чусовой на протяжении несколько километров. Существовала пристань Утка Яковлева (Новоуткинского завода) и Турчиновская пристань по левому берегу Чусовой от мыса перед камнем Слободским и до устья Утки. Когда в 4 часа утра Ревдинский пруд спускал воду, то к 17-18 часов вал воды прибывал к Турчаниновской пристани, когда уже было поздно начинать сплав. Утром подходили ревдинский, шайтанский, билимбаевский караваны, начинались отваливать барки и уткинского каравана. Кроме железа и чугуна с пристани грузили медь и деньги (подушный сбор со всего горнозаводского Урала). Загружались с казённых заводов Екатеринбурга, Алтайских заводов, Верх-Исетского завода, Сысертского завода.

В 1733 году В. И. Генин отмечал, что на Уткинской пристани имелся казённый надзирательский дом, а при нём контора, позади конторы — чёрная изба, кузница для ковки и починки старых инструментов, девять амбаров для содержания лесных припасов, провианта, меди, канатов, железа и прочих привезённых с заводов припасов. В амбарах имелись двое весов, амбары были с погребами, в которых хранился порох и прочая амуниция. Дом обошёлся в 264 рубля 25 копеек[12].

Пристань, принадлежащая наследникам Яковлева, располагалась на правом берегу, при устье речки Треки.

Пристань имело и другое название Утка Демидова и располагалась на левом берегу при устье реки Северной Утки. Груз шёл с Уткинского завода. Имелась гавань за счёт запруды на самой реки Утке.

Пристань наследников Яковлевых располагалась на левом берегу, при устье реки Шайтанка.

Казённая пристань на правом берегу при деревни Мартьяновой. Груз в основном состоял из семя, масла коровья и постного, жира рыбьего и оленьего, сало, сальные свечи и конский волос.

Казённая пристань Гороблагодатского округа горных заводов, на левом берегу при Илимской казённой лесопильной мельнице.

Пристань, принадлежащая наследникам Яковлева, располагалась на правом берегу при деревне Сулеме.

Пристань располагалась на правом берегу при устье реки Межевой Утки.

Пристань, принадлежащая наследникам Яковлева, располагалась на левом берегу, при деревне Кашка

Пристань, принадлежащая Строгоновым. Груз состоял в основном с Кыновского завода

Казённая пристань Гороблагодатского округа горных заводов располагалась на правом берегу при Гороблагодатском тракте. Груз шёл из Гороблагодатских и Богословских казённых горных заводов.

Пристань, принадлежавшая княгине Бутеро и князьям Голицыным, располагалась на правом берегу, при устье речки Рассольной. Здесь строились барки и загружались продукцией Кусье-Александровского завода.

- 21. Усть-Койвинская пристань

- 22. Усть-Долговская пристань

Пристань, принадлежащая княгине Бутеро, располагалась на левом берегу, при устье речки Долговки.

- 23. Чусовская пристань

- 24. Камасинская пристань

Пристань упомянута в книге Мамина-Сибиряка «Бойцы».

И далее река Чусовая впадает в реку Кама в районе города Перми.

Пристани на реке Сылва

На реке Сылва осуществлялся сплав весеннее время от речки Вогулки до реки Чусовой, на протяжении 260 верст:

- 1. Молебская пристань

Пристань располагалась на правом берегу, при устье реки Молебки. Здесь строились суда и загружались с Молёбского завода. Имелась гавань.

- 2. Тисовская пристань

Пристань располагалась на левом берегу, при устье реки Тис.

- 3. Суксунская пристань

Пристань располагалась на левом берегу, при устье реки Суксун. Суда загружались с Суксунского завода.

- 4. Кунгурская пристань

Пристань располагалась на левом берегу при городе Кунгур. Здесь производилась постройка и загрузка судов. В основном груз состоял из ржаной муки, льняного семя, сало, сальных свечей и глины.

И далее река Сылва впадает в реку Чусовая в районе города Перми.

Караваны

По данным Я. А. Рогова, лоцманы караванов, и даже заводские приказчики, договорившись с прибрежными жителями, неоднократно намеренно садили на мель барки и даже якобы разбивали барки, выписывая расходы за снятие барок с мели.

- Караван 1703 года

С лета 1702 года крестьяне начали заготавливать лес и тесать доски, зимой 1702—1703 годов шло строительство судов-дощаников. Руководителем стройки и сплава был Семён Резанов и служивый человек Иван Станикеев, присланные тобольским воеводой 16 марта 1703 года. Плотники из тобольских крестьян за 4 недели сколотили 40 дощаников. Продукция Каменского завода завозилась в течение зимы 1703 года. После того как на реке Чусовой прошёл лёд, 22 апреля 1703 года суда начали загружать. На каждом судне был кормщик, водолив и десять гребцов.

Первый караван вышел с Уткинской казённой пристани 27 апреля 1703 года, состоящий из 40 дощаников с грузом 350 орудиями общим весом 11 446 пудов 29 фунтов, кованного железа 1058 пудов, стали 8 пудов 5 фунтов из Каменского завода. На девятый день вышли в Каму, в городе Оса сменили тобольских гребцов на местных за 5 алтын (15 копеек) каждому. Смена гребцов происходила в Сарапуле, Елабуге, Лаишеве, в последнем в течение 9 дней шили паруса, и далее по Волге шли на парусах, на веслах и с бурлаками. Меняли команды и на Волге по 20 алтын каждому (так как шли против течения) в Казани, Козьмодемьянске, Нижнем Новгороде, Муроме, Касимове, Переяславле Рязанском, Коломне, на Москве-реке плата увеличилась до 25 алтын. Караван прибыл в Москву 18 июля 1703 года. Весь путь занял 11 недель и 6 дней, из которых 3 недели и 2 дня были стоянки. По прибытии на Москве-реке у Тайницкой башни Кремля, орудия были разгружены на Пушечный двор, а 38 дощаников были проданы по 2,5—3 рубля за каждый, а на 2-х отправлены судовые снасти (паруса) для следующего сплава в Лаишев[12][13].

- Караван 1734 года

Шайтановский караван 1734 года насчитывал 8319 пудов железа.

- Караван 1812 года

Вес завезённой продукции на Уткинскую пристань с Каменского завода и Нижнеисетского завода составил 314 566 пудов, и состоял из 317 орудий. Под них было построено 40 коломенок и нанято 460 сплавщиков с оплатой до Рыбинска по 85 рублей и по 7 пудов муки каждому, 20 лоцманов по 145 рублей и по 7 пудов муки, 40 водоливов по 155 рублей и по 10 пудов муки. В Астрахань было отправлено 41 орудие, в Дубровку 276 орудия[12].

- Караван 1839 года

Во время каравана 1839 года не погибла ни одна барка.

- Караван 1849 года

По данным Я.Рогова караван из 40 барок отправился с Билимбаевской пристани 17 апреля 1849 года. 19 апреля 1849 года возле деревни Харёнки была затоплена одна барка с металлом. 24 апреля 1849 года караван вышел на реку Каму, преодолев за 8 суток 470 вёрст, в пути были 80 часов, идя со скоростью 4-8 вёрст в час.

- Караван 1877 года

За навигацию было разбито всего 47 барок, из которых 23 барки были разбиты и 100 человек погибли возле камней Молоков и Разбойник.

- Караван 1880 года

Отправка ревдинского каравана была перенесена с 23 апреля на 25 апреля 1880 года в связи со спуском воды из пруда 21 апреля с целью очистки Чусовой ото льда и резкого прекращения его ночью 22 апреля. Коломенки попали на мель и две барки были поломаны, остальные пришлось срочно ремонтировать. Ревдинский караван в 1880 году насчитывал 25 барок по 10 тонн каждая с 1268 человеками экипажем, из которых 1010 человек были наняты до Перми. Весь экипаж был из пришлых, пермских и вятских областей[9].

- Караван 1881 года

Самый ранний сплав: спуск воды состоялся 11 апреля, начало сплава 14 апреля 1881 года. Первые два лотовых судна с билимбаевского каравана замелели у деревни Треки, и недельный простой обошёлся заводу в 800 рублей[9].

- Караван 1885 года

В составе каравана были укомплектованы пушки для снабжения армии в ходе Крымской войны. Орудия оказались низкого качества и прибыли на полуостров уже после подписания перемирия[14].

- Караван 1898 года

Шайтановский караван 1898 года насчитывал 166 600 пудов железа.

- Караван 1918 года

В 1918 году состоялся последний сплав 10 барок со Староуткинской пристани продукции Уткинского завода[15].

Флот

- Строительство речного флота

Строительством барок руководили коломенские мастера, у которых были в подчинении струговые плотники и вербованные крестьяне. Главным руководителем был коломенный уставщик Уткинской казённой пристани. Конструкция «топорных» барок сменилась на доски и брусья после строительства вододействующих пильных мельниц на притоках Чусовой.

- Конструкция чусовских судов

Первый караван состоял из дощаников длиной 7 саженей, шириной 2 сажени, груза вмещали по 300 пудов. По предложению С. Резанова на следующий год суда стали более грузоподъёмней, а по инструкции В. И. Геннина 1733 года суда-коломенки имели в длину 15 саженей с аршином (32 метров), шириной 8,5 аршин (7 метров), палубный настил, на закруглённом носу и корме устанавливались по две длинных греби («поносные»), грузоподъёмностью в 6200 пудов[12].

В связи с тем, что барки в основном ходили только до устья Чусовой (далее груз перегружался на вместительные баржи), из конструкции были убраны мачты, реи и такелаж для парусов. С 1881 года, начиная с билимбаевского каравана, освоено движение на лотах, двигаясь медленнее вала воды с помощью железных с большими звеньями цепей с вложенными в них чугунными крестами (лотами) с общим весом в 60 пудов. Так на барках исчезли потеси, а на носу и на корме появились сложные рулевые конструкции.

Согласно данным «Лесного журнала» № 35—36 за 1847 год характеристики чусовских судов были следующие[10]:

- коломенка — с грузоподъёмностью в 136—160 тонн, длиной 36—46,5 метра, шириной в 6,4—7,4 метра, высотой в 1,7 метра;

- барка — с грузоподъёмностью в 160—188 тонн, длиной в 17—19 метра, шириной 5,4—6,4 метра, высотой борта в 1,9 метра;

- полубарок — с грузоподъёмностью в 94 тонны, длиной в 25,5-30 метра, шириной 2 метра, высотой 1,2—1,4 метра;

- гибежная лодка — с грузоподъёмностью 112 тонн, длиной в 25,5 метра, шириной в 8,5—13,7 метра, высотой в 2 метра.

Максимальная осадка барки составляла 1 метр[9].

На барках устанавливали разноцветные флюгеры («репейники») и фирменные флаги заводов: цвета Ревдинского завода — чёрный и белый, Шайтанского завода — жёлтый, Полевской — сине-зелёный, Сысертского завода -зелёно-жёлтый[16].

- Порядок

На первой барке находились самые опытные сплавщики. Последней из барок («казёнка») отплывала администрация каравана с «косной» лодкой со специальной «косной» командой для целей или нагнать барку, или подняться к отставшей барке[9].

Железные караваны на реке Белая

Пристани на реке Уфа

- 1. Нязепетровская пристань

Пристань располагалась на правом берегу, при устье реки Нязи. Здесь грузились продукцией Нязепетровского завода.

Пристань располагалась на правом берегу, при устье реки Шемахи. Здесь грузились продукцией Шемахинского, Кыштымского и Каслинского заводов.

- 3. Уфимская пристань

Пристань располагалась на правом берегу, выше реки Серги, при деревни Уфимской плотбище. Здесь грузились продукцией Михайловского завода.

- 4. Артинская пристань

Пристань располагалась на левом берегу, при устье реки Арти. Здесь грузились продукцией казённых Артинских заводов

- 5. Красноуфимская пристань

Пристань располагалась на правом берегу при городе Красноуфимске.

- 6. Саранинская пристань

Пристань располагалась на правом берегу, при устье реки Сараны. Здесь грузились суда продукцией Саранинских заводов.

- 7. Уфалейская пристань

Пристань располагалась на реке Уфалее, при Нижнеуфалейском Заводе. Здесь грузились суда с продукцией Уфалейских заводов

- 8. Михайловская пристань

Пристань располагалась на реке Серьге близ впадения её в реку Уфа. Здесь грузилась продукция Сергинских заводов.

Примечания

- Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 325, 395.

- Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 312.

- Слукин В. М., Арапова Е. П., Кононова Т. Е. Демидовские гнёзда : Культурно-исторические очерки. — Екатеринбург : Издательство «Сократ», 2001. — С. 99. — 301 с. — (Урал: История в ликах городов). — 28 000 экз. — ISBN 5-88664-106-8.

- Лотарёва Р. М. Города-заводы России : XVIII — первая половина XIX века. — Екатеринбург : Издательство «Сократ», 2011. — С. 185. — 288 с., 16 с. ил. — 1000 экз. — ISBN 978-5-88664-372-5.

- Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : [арх. 20 октября 2021] : Энциклопедия / глав. ред. В. В. Алексеев. — Екатеринбург : Издательство «Академкнига», 2001. — С. 71. — 536 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93472-057-0.

- Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории южноуральских горных заводов XVIII—XIX веков : Историко-краеведческие очерки. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1985. — Т. Часть 1. — С. 65. — 424 с. — 5000 экз.

- Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории южноуральских горных заводов XVIII—XIX веков : Историко-краеведческие очерки. — Уфа : Башкирское издательство «Китап», 1993. — Т. Часть 2. — С. 85—86. — 480 с. — 18 000 экз. — ISBN 5-295-00952-1.

- Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 325.

- Акифьева Н.В. Железные караваны на Чусовой. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2013. — С. 192. — ISBN 978-5-7851-0817-2.

- Иванов А. В. Message: Чусовая. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. — С. 336. — ISBN 978-5-91181-280-5.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Пермская губерния / составитель Х. И. Мозель. — СПб.: Типография Ф. Персона, 1864. — Т. 1. — С. 203—204. — 367, 62 с.

- Шевалев В. П. Каменские пушки. — Каменск-Уральский: Академкнига, 2006. — С. 38, 62, 72. — ISBN 5-89325-066-4.

- Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 318.

- Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 384—385.

- Трусов В. Последний караван. — Уральский следопыт, 2008. — № 4.

- Михаил Латышев. Путешествия в село Кын на Чусовой. История горнозаводского флота. — Пермь: Книжный мир, 2015.

Литература

- Алексеев В. В., Гаврилов Д. В. Металлургия Урала с древнейших времён до наших дней — М.: Наука, 2008. — 886 с. — 1650 экз. — ISBN 978-5-02-036731-9