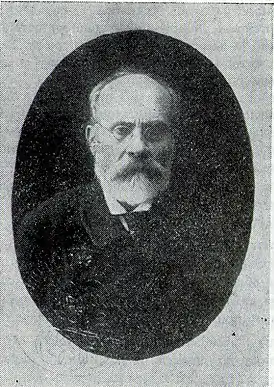

Драганов, Пётр Данилович

Пётр Дани́лович Драга́нов (1 [13] февраля 1857, Комрат, Бендерский уезд, Бессарабская область — 7 февраля 1928, Комрат, Бессарабия) — российский библиограф, филолог, этнограф, историк. По происхождению бессарабский болгарин.

| Пётр Данилович Драганов | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 1 (13) февраля 1857 |

| Место рождения | Комрат, Бендерский уезд, Бессарабская область, Российская Империя |

| Дата смерти | 7 февраля 1928 (70 лет) |

| Место смерти | Комрат, Королевство Румыния |

| Страна | |

| Научная сфера | филология, этнография, история |

| Альма-матер |

|

Биография

Родился 1 (13) февраля 1857 года в селе Комрат[1], Бендерского уезда, Бессарабской области (ныне - город Комрат, столица Гагаузии) в небогатой семье болгарских колонистов.

В 1875 году окончил Болгарское центральное училище в Комрате.

С 1875 по 1877 годы обучался в Кишинёвской прогимназии и Кишинёвской гимназии, а с 1877 по 1880 год — в Харьковской 2-й гимназии, по окончании которой поступил в Харьковский университет[2]. В 1882 году перешел в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1885 году со степенью кандидата[3]. В Санкт-Петербурге работал под руководством В. И. Ламанского.

С 1885 по 1887 гг. преподавал всеобщую историю, церковно-славянский язык, болгарский язык и литературу, латынь и географию в Болгарской экзархийской гимназии в Салониках[4]. Неоднократно присылал из Македонии корреспонденции, которые публиковались в "Изв. Петерб. Славянского общества", "ЖМНП" и других русских изданиях. В 1887 году покинул Салоникскую гимназию и вернулся в Россию.

В 1887—1895 гг. — учитель русского языка и литературы в училищах и гимназиях Комрата, Севастополя (c 1890 года - Севастопольское реальное училище), Кишинёва (с 1893 года преподавал русский язык в Кишиневской женской гимназии).

1 января 1896 года зачислен младшим помощником библиотекаря в Рукописное отделение Императорской Публичной библиотеки с возложением обязанностей заведующего разрядом славян, и Галицко-русских княжеств Рукописного отделения.

Испытывал тяжелые материальные затруднения, в связи с чем 25 октября 1904 года был вынужден уволиться из Публичной Библиотеки и вернуться на преподавательскую работу в Комратское реальное училище[5].

В 1904—1926 годы служил инспектором, директором в училищах и гимназиях Астрахани, Самарской губернии, Кагула, Болграда.

Научная деятельность

Знал многие западно-европейские языки, практически все славянские языки, румынский, греческий языки, латынь. Под влиянием лекций В. И. Ламанского увлёкся деятельностью Кирилла и Мефодия.

Пребывание в Салониках, ознакомление со многими районами Балканского полуострова позволило собрать богатый материал по языкам, литературе, этнографии, истории местного населения.

В ЖМНП (апр. 1888 г.) увидела свет статья Драганова «Новый труд по этнографии Македонских славян»[6], представлявшая собой резко-критическую рецензию на франкоязычную книгу А. Офейкова[7] «La Macedoine au point de vue ethnographique, historique et philologique» (Philippopoli, 1887). В конце статьи Драганов писал:

Если, сверх того, и мне удастся издать составленный мною македонский сборник, содержащий в себе 100 нумеров текстов, добытых в Македонии из 105 населённых пунктов, то можно сказать, что всеми этими материалами уничтожатся крупные проблемы по македонской диалектологии.

Обещание своё он сдержал. Уже в следующем, 1889 году Драганов представил в Совет ИРГО рукописный «Сборник этнографических материалов по Македонии». Который был удостоен серебряной медали ИРГО. Через 5 лет это сочинение вышло под названием «Македонско-славянский сборник» (Вып. 1. СПб., 1894). В нём была озвучена ключевая мысль Драганова, что Македония представляет собой отдельную этнографическую область Балкан, а славянские македонские говоры составляют самостоятельный македонский язык[8]. Сборник вызвал многочисленные дискуссионные отклики в России и в южно-славянских странах. В Санкт-Петербурге драгановскую концепциию критиковал видный славист П. Л. Лавров.

Драганов опубликовал ряд статей и библиографических указателей о распространении и влиянии русской литературы на Балканах (преимущественно в Болгарии), в Западной Европе. Работал над составлением «Всеобщей Кирилло-Мефодиевской библиографии», указателей литературы о Македонии, Афонской горе, Фракии, Иллирии, Албании, писал рецензии. Часть работ осталась в рукописях.

В 1905 году вышел «Новый сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского при участии их учеников по случаю 50-летия его учебно-литературной деятельности», в котором Пётр Драганов опубликовал библиографические труды Ламанского и материалы для его биографии.

Автор более 40 научных и библиографических работ. Составил Пушкиниану на 50 иностранных языках[9], указатель переводов И. А. Крылова, Л. Н. Толстого[10] на иностранные языки, указатель литературы о русских государственных деятелях, композиторах, писателях и др.

Совместно с В. И. Ламанским редактировал 22 том «Записок этнографического отделения Императорского РГО» (1894), участвовал в составлении болгарско-русского словаря, составил и опубликовал указатель «Bessarabiana» (1911), включающий книги, статьи, рукописи на русском, молдавском и иностранном языках, вышедшие за 100 лет[11].

Библиография

- Народонаселение Бессарабии (записки Драганова). Журнал "Русин", 2009, № 3(17). Стр. 168-174. Дата обращения: 20 ноября 2012. Архивировано 1 декабря 2012 года.

- Драганов П. Д. Македонско-славянский сборник с приложением словаря : Вып.1. - М., 1894

Литература

- Струкова К. Л. Из эпистолярного наследия П. Д. Драганова.- ССл, 1970, № 4

- Ристовски Б. Петар Даниилович Драганов. — МФ, 1969, № 3-4 (вышел в 1971)

- Поглубко К. А., Степанова Л. И. О распространении русского языка и литературы среди болгар в XIX в. (По неопубликованной рукописи П. Д. Драганова). — БИС, 1974, вып. 4.

Примечания

- Родному селу посвящено письмо П. Драганова - вице-председателю ИРГО: «"Комрат" или "Камрат"?» (СПб., 1894).

- Список студентов и посторонних слушателей лекций Императорского Харьковского университета на 1881—1882 академический год. — Харьков, 1882. — С. 4.

- Драганов Петр Данилович

- По приглашению Учебного попечительства Болгарского экзархата в Константинополе.

- Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры

- Имеется тж. англоязычная версия статьи: „1888:A New Work on the Ethnography of the Macedonian Slavs“.

- Псевдоним болгарского дипломата Атанаса Шопова.

- Именно эта мысль, озвученная Драгановым ещё в 1887 году, стала причиной его конфликта с руководством Салоникской гимназии.

- «Пятидесятиязычный Пушкин, т. е. переводы А. С. Пушкина на 50 языков и наречий мира: Библиогр. венок на памятник А. С. Пушкину, сплетенный к столетию его рождения» (СПб, 1899).

- «Граф Л. Н. Толстой как писатель всемирный и распространение его произведений в России и за границей»: Стат.-библиогр. данные, извлеч. из моногр.: "Хронологическое обозрение сорока пяти разноязычных переводов сочинений гр. Л. II. Толстого" (Tolstojana Polyglotta) (СПб., 1903).

- «Bessarabiana. Алфавитный библиографический указатель архивных первоисточников, авторов книг, статей и вообще литературы на всех европейских и некоторых азиатских языках о Бессарабии, предметов искусства, находящихся в Бессарабской Губернии и всей относящегося к Бессарабии в последние 100 лет со времени присоединения ея, по Бухарестскому мирному трактату с Российской Империей (1812 - 16 мая - 1912)», Кишинев, Тип.-Литография Ф. П. Кашевского, 1911.